今回は、2024年5月23日に発売した「霧の戦場のヴェルディーナ」のクリアレビューです。

本作は、シミュレーションRPGのターンベースバトルに、デッキ構築によるカードバトルの要素を加えたローグライクデッキ構築☓シミュレーションRPGです。

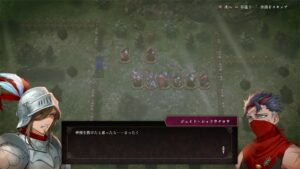

戦闘では、マス目で区切られたマップをプレイヤーと敵が順番に移動と攻撃を繰り返します。

攻撃は、各キャラごとに50枚以内でデッキを組み、カードを選択し、ユニットの行動を決定します。

カードには、攻撃、守備、回復、バフなど様々な効果があり、戦況に合わせてカードを選択し使用します。

ステージごとに異なる戦略が求められることもあり、新しい戦局にどのように対応していくかが勝利へのカギとなってきます。

クリア後の結論としては、ストーリーややりこみ要素の完成度は低いですが、SRPGにカードを組み合わせた戦闘システムは、戦闘中のカードの選択とデッキ構築で戦略性があり、かなり面白いです。

「霧と戦場のヴェルディーナ」のゲーム紹介!

このゲームを簡単に紹介すると

・ローグライクデッキ構築とSRPGが融合した新感覚バトル

・ユニットの属性と特徴で戦闘を優位に

・ユニットごとに戦略に合ったカードを入手しよう

ユニットの属性と特徴

ゲームの基本システムは、ステージクリア型のシミュレーションRPGで、どのステージも敵を殲滅すればクリアになります。

プレイヤーが操作するユニットは、クラウゼヴィッツ傭兵団の団員たちで、全部で8人操作することになります。

ユニットは、それぞれ異なる「攻撃属性」と「ユニット特性」を持っています。

攻撃属性とは、ユニットの持っている武器の種類であり、大剣や槍などがあります。敵の弱点と攻撃属性の相性が良ければ敵をブレイクすることができます。

ブレイクすると敵は1ターン行動不能になるため、戦闘では敵とユニットの攻撃属性の相性がとても重要になります。

ユニット特性は、例えば剣士のレオンであれば「命中率とクリティカル発生率が高い」、弓兵のリリなら「遠距離攻撃が可能」、偵察兵のセスなら「戦闘開始時に相手の弱点が分かる、かつ霧を晴らす範囲が広い」といったものがあります。

ゲームの進行はオーソドックスなシミュレーションRPGと同じであり、フィールド上でユニットを移動させ、敵味方とも相手を攻撃範囲に入れるとバトルを仕掛けられます。

各バトルは3ターン(ボスバトルは5ターン)となっており、攻撃を仕掛けた側が先攻となります。

カードの取得と効果

プレイヤーは手持ちのカードから、さまざまな効果とコストを持つ最大50枚のカードでデッキを構築し、バトル中ターン毎にデッキの中から手札がランダムに選出され、コストの範囲内でどのカードを使うか選択し、ユニットの行動を決定します。

カードの効果は、攻撃や防御に加え、回復やバフ・デバフ、特定のユニット専用カードなど多彩です。

アイコンで表示される敵の次の行動と、プレイヤー側の残りのコストを踏まえて、カードを組み合わせていくことがバトルを勝ち抜くうえでの大きなカギとなります。

戦闘では、後半になればなるほど敵の基礎防御力が高くなり全然ダメージが入らないため、攻撃にバフ・デバフをうまく組み合わせて攻めないと全然ダメージが入りません。

また、後半は被ダメージが多いため、「完全回避」や「鋼の筋肉」で低コストでダメージを抑えられるカードや、麻痺やブレイクを狙い、敵の行動を妨害してダメージを受けないようにすると有利に戦闘を進められます。

デッキ構築

バトル終了時やフィールド上の特定施設を訪れたときに、ランダムで3枚のカードが提示され、どれか1枚を選択して入手することができます。

しかし、デッキが50枚を超えるようであれば、手持ちのカードと入れ替えることになります。

ゲーム序盤は、次々とカードを入れ替え、ステージを進めていくにつれて、次第に自分がよく使う戦術に合ったデッキになっていきます。

そうなるとカードを入れ替える頻度も減っていきます。さらにステージを進めていくと各カードの上位版が登場するので、再び入れ替えが始まります。デッキを洗練させていくことも本作の大きな楽しさだと言えます。

デッキの構成は、攻撃:防御:回復:バフデバフ:その他で4:2:1:1:2くらいのバランスで組むと使いやすいです。

ユニット専用カードは、強力なため積極的に入れ、バフ・デバフカード「鎧の劣化」、「湧き上がる力」、ドローカード「トリックアタック」を適度に入れると戦闘が安定します。

感想

本作は、序盤で終盤でゲーム性がガラッと変わった印象がある変わったゲームでした。

序盤では、1枚のカードで2回攻撃できる「連続斬り」やコスト0で使用できる「効率的戦略」が強いと思いました。

しかし、終盤では、「+で10ダメージ付加」と書かれていないカードだと敵の基礎防御力が高く、ダメージが入りません。

そのため、「+で10ダメージ付加」と明記されたカードと「鎧の劣化」「湧き上がる力」の防御ダウン、攻撃アップが強力でした。

防御面では、コスト2で確定で回避できる「完全回避」とコスト1でユニットの防御力分だけシールドが張れる「鋼の筋肉」が強力でした。

特にエリックの専用カードの「騎士の本領」が「+で20ダメージ付加+防御力60%アップ」でき、「鋼の筋肉」を使えばコスト1で50くらいのシールドを張れるのがかなり強力でした。

カードは、終盤で上位版のカードになれば、効果が優秀なものに変わっているものも多く、序盤は効果が強いがコストが高く、使いにくいカードもコストが低くなれば使えるカードになっているものもありました。

それにより、序盤から終盤までデッキのカードを常に入れ替え、各キャラのデッキを強化していく必要がありました。

また、キャラごとに相性のいいカードが異なるためデッキ構築から戦略性があり、面白かったです。

まとめ

ステージは20ステージまであり、各ステージ1時間くらいでプレイ時間は20時間くらいでした。

SRPGは、ストーリーとキャラ同士の関わりが重要で、プレイヤーが感情移入して出撃するキャラや行動を決められるとより没入感があるゲームになるのですが、特徴的なキャラと設定があるにもかかわらず、ストーリーはほぼないようなもので、残念でした。

しかし、ゲーム性に関しては、バトルでのカード選択、手札管理、デッキ構築でのカードのバランス調整などプレイヤーごとに個性の出て戦略性があったと思います。

クリア後のやりこみ要素はカード収集しかないため、全くないのは残念でした。

クリア後により難しいステージがあれば、より強力なデッキを組むやりがいもできるのかなと思いました。

しかし、ローグライクデッキ構築☓シミュレーションRPGは相性が良く、もっとゲームにやりこみ要素や追加要素が増えれば、ボリュームがあり、良いゲームになる気がしました。

発売して1年たっていませんが、低価格で購入できるようになっているため、カードゲーム好きやSRPGが好きな人、マイナーで面白いゲームを探している方にお勧めできる作品になっています。

コメント